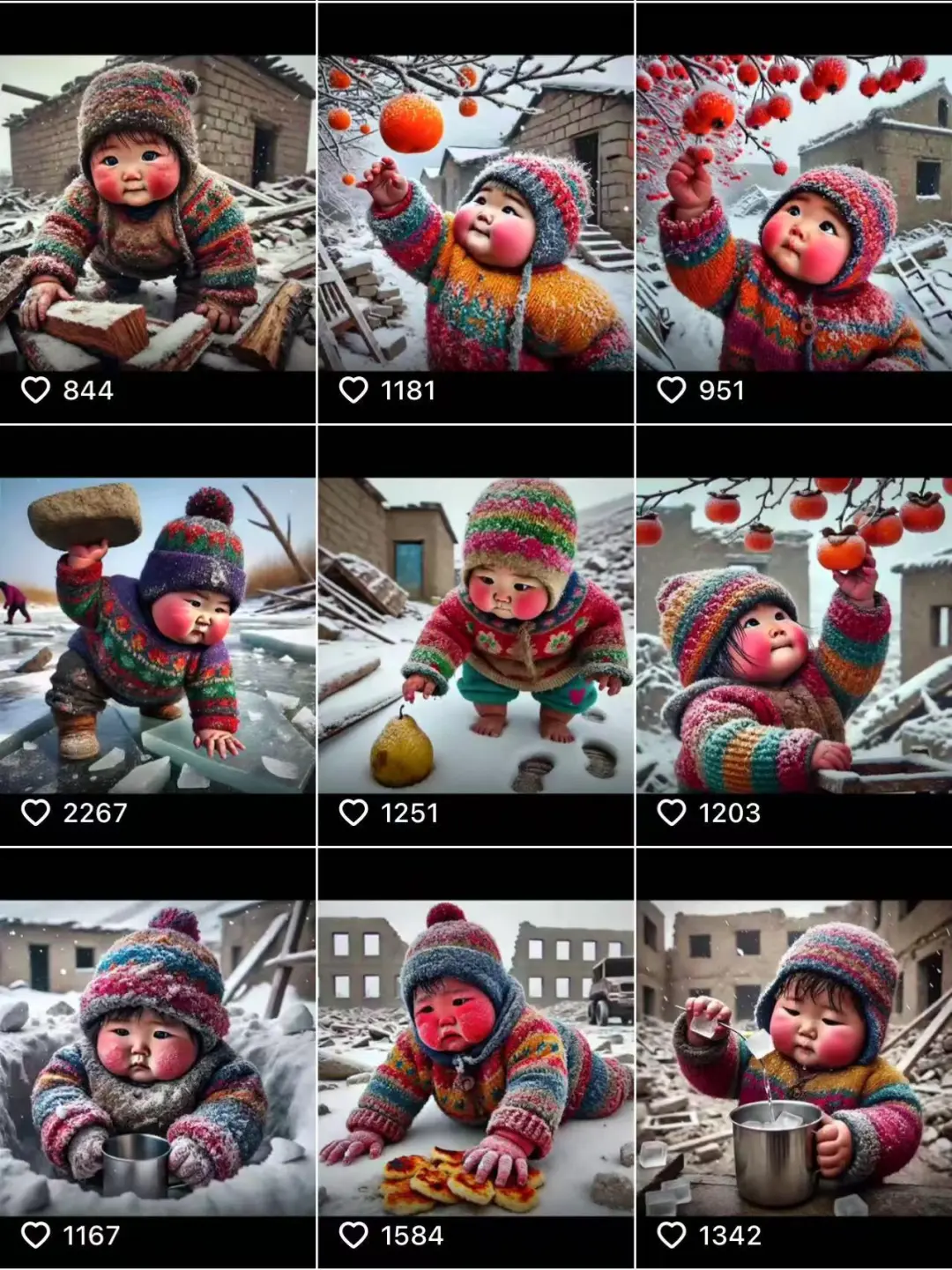

1月7日,西藏定日县发生6.8级地震,引发了广泛的关注和救援行动,公众也纷纷为灾区祈福。在这片关爱和关注之中,一张描绘“小男孩被埋废墟下”的图片迅速在网上传播开来。

这张图片附有“日喀则地震”等字样,感动了许多人的心,获得了数万次点赞和转发。然而,多数人并未察觉,这只是一张由AI生成的虚假图片。

真相揭晓:AI内容被恶意利用

仔细观察这张图片,可以看到一个戴着帽子的小男孩被废墟掩埋,似乎处于危险之中,令人揪心。但细心的网友发现了一个破绽——男孩多了一根手指。警方调查后发现,这张图片是由AI生成的,与地震无关。

这张图片是由一位名叫何先生的AI创作者去年11月发布的短视频素材。他原本希望通过AI内容唤起人们对战争中被忽略的儿童的关注,却没想到自己的素材被恶意盗用,与此次地震事件联系在一起。

造谣者面临法律责任

盗用这张图片的网民来自青海,他为了吸引流量,将AI生成的图片与地震灾情结合,并标注了“日喀则地震”等关键词,试图引起人们的注意。这种行为不仅扰乱了公众视听,还给灾区真实的救援工作带来了不必要的混乱。最终,这名网民被警方依法拘留。

根据《治安管理处罚法》和《刑法》的相关条款,散布虚假灾难信息的行为可能会面临拘留甚至更严重的刑事处罚。这一事件再次提醒我们:互联网并非法外之地。

AI技术成为谣言温床?

很多人可能想不到,制作谣言的成本如此之低。只需一句简单的提示词,不到30秒就能生成一段足以以假乱真的灾难视频,甚至还可以配以解说。

尽管国家已经出台相关规定,要求AI生成内容需明确标注,但实际执行效果尚未达到预期。在这起事件中,图片原本带有“AI生成”的水印,但被造谣者轻易去除。

普通人如何识别“AI假图”?

面对AI生成的内容,我们需要提高警惕。以下几招可以帮助你快速辨别真假:

1. 观察细节:AI生成的图片可能会在一些细节上出现问题,尤其是复杂或不常规的元素。

2. 检查纹理和逻辑一致性:AI生成的图像有时缺少真实世界中常见的纹理和细节,有时会忽略逻辑规则。

3. 分析图片的分辨率和质量:分辨率不一致、色彩分布异常、像素伪影等都是AI生成图片的常见问题。

4. 关注物理规律和运动细节:对于涉及运动或动态元素的图片,需要注意模糊效果、运动轨迹和自然物理规律是否符合实际。

5. 了解AI生图工具的风格特征:不同的AI工具生成的图片风格各有特点。

技术只是工具,善用靠人心

“小男孩被埋”事件是一面镜子,反映出AI技术的双面性——它既能创造新可能,也可能在不当使用下成为谣言的推手。但我们不应因此对AI技术产生恐惧,相反,我们更需要法律监管、技术改进和每个人的责任感。在网络时代,真假之间的界限有时模糊,但我们的冷静和理性可以让谎言失去土壤。

暂无评论