近期,影视业界热议一部电影的快速从院线转向网络播放现象。由黄晓明主演的新作《戴假发的人》,在11月16日上映仅一周,即于11月23日火速登陆视频平台。此时,该片院线票房仅为413万元,网络播放启动后,尽管院线放映密钥未过期,但影片实际上已下架,总票房最终停在420万元。

这种现象在今年早些时候也有发生。杨幂主演的影片《没有一顿火锅解决不了的事》五一档期上映,因票房不佳,于5月6日紧急撤档,并于5月11日迅速转向网络平台。

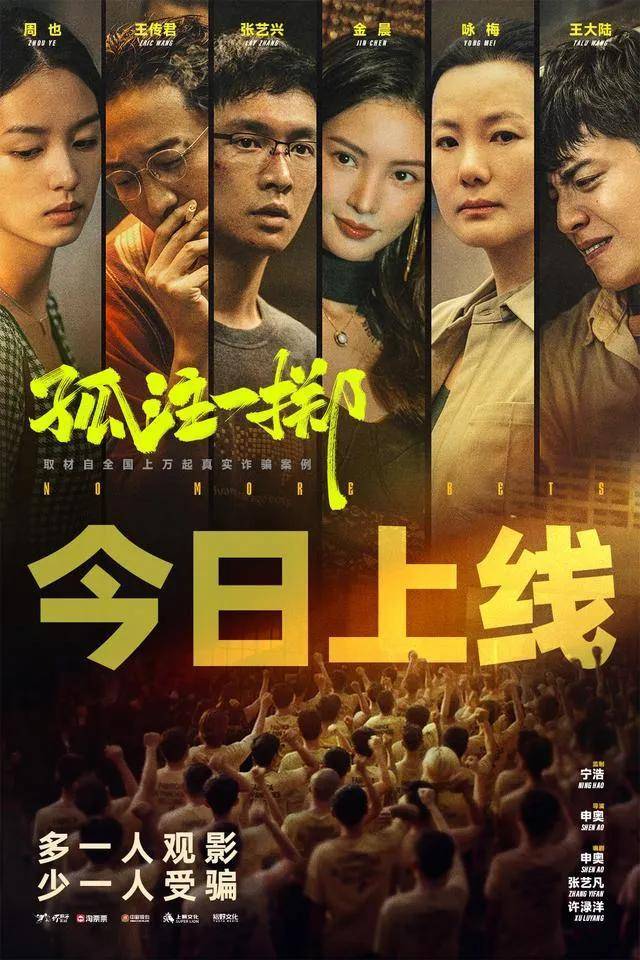

今年以来,多部电影缩短了从院线到网络的窗口期,有的甚至不足一个月便上线。这一趋势在后疫情时代尤为突出,尽管缩短窗口期成为全球电影行业新常态,但也暴露了院线表现不佳电影在网络平台的尴尬境地。

在好莱坞,缩短窗口期已成惯例。由于观众对在线付费点播的高接受度,大型制片厂普遍采用单片付费模式,窗口期普遍缩短。例如,环球影业的《神偷奶爸4》窗口期仅34天,而一些票房不佳的电影窗口期甚至短至17至19天。华纳兄弟也积极推行短窗口期,《芭比》上映53天后即上线网播,今年上半年上映的《沙丘2》窗口期也不到一个半月。

然而,在中国市场,观众对单片付费的热情不高,大部分电影采用平台保底版权购买模式,会员可免费观看。由于视频平台预算紧张,对院线电影网播版权的投入有限,高票房电影更倾向于延长院线放映时间。例如,今年的热门影片《热辣滚烫》《抓娃娃》等,网播窗口期均超过两个月。

相较之下,在中国,短窗口期更多被视为应对院线失败的策略。一些非低口碑但受众有限的影片,因市场表现不佳而提前网播,以提高投入产出比。而一些低质量或口碑不佳的项目,则需在宣传期热度未减时迅速衔接网播。

对制片方来说,缩短窗口期是减少院线损失、最大化收益的妥协选择。尤其是对于那些品质不佳、几乎被院线淘汰的电影,视频平台的接手总比在院线自然淘汰、消耗热度要好。但从长远来看,过度缩短窗口期可能加剧院线市场的恶性循环,进一步将观众推向网络平台,影响影院运营。

面对这一难题,尽管制片方无力改变,但应认识到,如果更多院线表现不佳、口碑差的影片提前网播,可能会让观众形成“提前网播即烂片”的固有印象,损害院线信誉。改变这一现状的关键在于提高电影质量,让院线市场重新焕发生机。

暂无评论